今日清明,《岁时百问》中说:“万物生长此时,皆清洁而明净,故谓之清明。” 此时节,百花开,海棠花底鹧鸪,杨柳梢头杜宇,皆唤春归。春笋破土出,青团正香浓,漫山鲜草生,微风上纸鸢。一场春雨后,庭园深深,烹一壶明前茶,叹流年故人时,也愿莫负春光。

清明三候。初候,桐始华。“春令有常候,清明桐始发。”“拆桐花烂熳,乍疏雨、洗清明。” 清明暮春里,桐树花开,静锁一庭愁雨,思念故人。

二候,田鼠化为鴽。鴽,鹌鹑之类。田鼠,阴类;鴽,阳类;古人认为,阳气盛,阴物化为阳物。

三候,虹始见。《注疏》曰,是阴阳交会之气,故先儒以为云薄漏日,日照雨滴则虹生焉。随着雨量增加,气温升高,阳光透过水汽,故而有虹出现。

清明风物

寒食

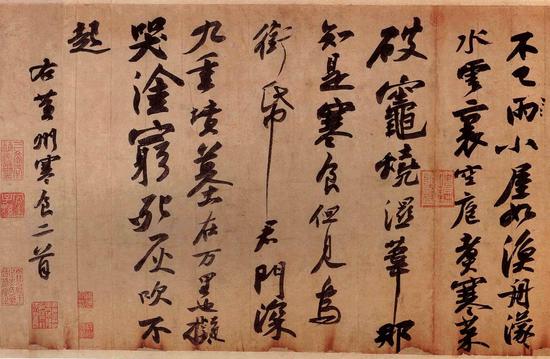

“自我来黄州,已过三寒食。年年欲惜春,春去不容惜。今年又苦雨,两月秋萧瑟。卧闻海棠花,泥污燕支雪。暗中偷负去,夜半真有力,何殊病少年,病起头已白。”

“春江欲入户,雨势来不已。小屋如渔舟,蒙蒙水云里。空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。那知是寒食,但见乌衔纸。君门深九重,坟墓在万里。也拟哭途穷,死灰吹不起。”

苏轼被贬黄州第三年的寒食节,作了二首五言诗,触景生情,挥毫写出了誉为“天下第三行书”的《寒食帖》。

蒋勋曾这样解读《寒食帖》:“饱经生死忧患,四十六岁的苏轼,忽然从美的刻意坚持中了悟通达了;原来艺术上的刻意经营造作,只是为了有一日,在生死的分际上可以一起勘破,了无牵挂;而艺术之美的极境,竟是纷华剥蚀净尽以后,那毫无伪饰的一个赤裸裸的自己。”

与清明节日期相近的寒食节,无不令“生死”有了更深远的意义。

相传,寒食节习俗源于纪念春秋时晋国介子推。当时介子推与晋文公重耳流亡列国,割股肉供文公充饥。文公复国后,子推不求利禄,与母归隐绵山。文公焚山以求之,子推坚决不出山,抱树而死。文公葬其尸于绵山,修祠立庙,并下令于子推焚死之日禁火寒食,以寄哀思,后相沿成俗。

文献中关于寒食习俗的记载,最早见于成书于两汉之际的《新论》。其中记载“太原郡民以隆冬不火食五日,虽有病缓急,犹不敢犯”。《后汉书·周举传》称“太原一郡……每冬中辄有一月寒食,莫敢烟篓”。

古代生产力低下,绝火一月致使“老少不堪,岁多死者”。从汉代至清朝,寒食节饮食文化也在不断演变,开始人们为禁火息烟只吃冷粥,结果深受其害。

随着历史的变迁、社会文明的发展,时至清代,全社会偏重寒食节吃热食已成为时尚。寒食也被更定为冬至之后的一百零五天,加之其清明节日期相近,因此在冷食禁火的习俗淡化后,寒食节便融合在清明节中了。

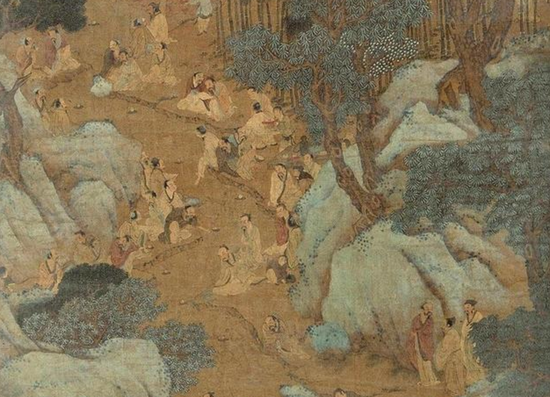

明 仇英 《曲水流觞》(局部)

但寒食节“节日”的意义却不断得到强化,至唐宋则在整个社会中弥漫开来,认为寒食“在春最为佳节”,更多的是助长了踏青、郊游、曲水流觞等活动,“廊下徐厨分冷食,殿前香骑逐飞球”的诗句足以见证当日之狂欢。

《寒食》

[唐]杜甫

寒食江村路,风花高下飞。汀烟轻冉冉,竹日静晖晖。

田父要皆去,邻家闹不违。地偏相识尽,鸡犬亦忘归。

《寒食》

[唐]韦应物

晴明寒食好,春园百卉开。彩绳拂花去,轻球度阁来。

长歌送落日,缓吹逐残杯。非关无烛罢,良为羁思催。

《寒食月夜》

[唐]白居易

风香露重梨花湿,草舍无灯愁未入。

南邻北里歌吹时,独倚柴门月中立。

春媚

春的景象,只有乍寒、乍暖、忽晴、忽雨是实际而明确的。此外虽有春的美景,但都隐约模糊,要仔细探寻,才可依稀仿佛地见到,这就是所谓“寻春”罢?有的说“春在卖花声里”,有的说“春在梨花”,又有的说“红杏枝头春意闹”,但这种景象在我们这枯寂的乡村里都不易见到。即使见到了,肉眼也不易认识。总之,春所带来的美,少而隐;春所带来的不快,多而确。诗人词客似乎也承认这一点,春寒、春困、春愁、春怨,不是诗词中的常谈么?不但现在如此,就是再过个把月,到了清明时节,也不见得一定春光明媚,令人极乐。倘又是落雨,路上的行人将要“断魂”呢。

可知春徒美其名,在实际生活上是很不愉快的。实际,一年中最愉快的时节,是从暮春开始的。就气候上说,暮春以前虽然大体逐渐由寒向暖,但变化多端,始终是乍寒乍暖,最难将息的时候。到了暮春,方才冬天的影响完全消灭,而一路向暖。寒暑表上的水银爬到temperate上,正是气候最temperate的时节。就景色上说,春色不须寻找,有广大的绿野青山,慰人心目。古人词云:“杜宇一声春去,树头无数青出。”原来山要到春去的时候方才全青,而惹人注目。我觉得自然景色中,青草与白雪是最伟大的现象。造物者描写“自然”这幅大画图时,对于春红、秋艳,都只是略蘸些胭脂、硃磦,轻描淡写。到了描写白雪与青草,他就毫不吝惜颜料,用刷子蘸了铅粉、藤黄和花青而大块地涂抹,使屋屋皆白,山山皆青。

这仿佛是米派山水的点染法,又好象是Cezanne风景画的“色的块”,何等泼辣的画风!而草色青青,连天遍野,尤为和平可亲,大公无私的春色。花木有时被关闭在私人的庭园里,吃了园丁的私刑而献媚于绅士淑女之前。草则到处自生自长,不择贵贱高下。人都以为花是春的作品,其实春工不在花枝,而在于草。看花的能有几人?草则广泛地生长在大地的表面,普遍地受大众的欣赏。这种美景,是早春所见不到的。那时候山野中枯草遍地,满目憔悴之色,看了令人不快。必须到了暮春,枯草尽去,才有真的青山绿野的出现,而天地为之一新。一年好景,无过于此时。自然对人的恩宠,也以此时为最深厚了。

——节选自丰子恺《春》

青团

清明节食青团是江浙一带的食俗。《遵生八笺》有载:“遇寒食,菜其叶(杨桐叶,并细叶、冬青叶)染饭,色青而有光,食之资阳气,道家谓之青精干食饭。今俗以夹麦青草捣汁,和糯米作青粉团,乌桕叶染乌饭作糕,是词遗意。”可见,青团之俗缘于寒食节。寒食禁火,在北方,百姓吃事先做好的冷食,如枣饼、麦糕;在南方,则多为青团和糯米糖藕。后来,寒食与清明逐渐融合,青团则成为了清明的食俗。

清袁枚《随园食单》中写:“捣青草为汁,和粉作粉团,色如碧玉。”做青团用的野菜一般有三种,泥胡菜、艾蒿、鼠曲草。泥胡菜汆后色做碧绿,以前常用,放入大锅,加入石灰蒸烂,漂去石灰水,揉入糯米粉中,做成呈碧绿色的团子。

在江浙一带,老人家常常是收了院子里种的艾草,取其新鲜汁液和面,清香之气益于唇齿。艾草也称冰台、医草、黄草、艾蒿。王安石《字说》载:“艾可乂(治理、安定)疾病,久而弥善,故字从乂。”《本草纲目》中说,“艾叶味苦,性微温,灸百病。春季采嫩艾做菜食,或和面做如弹丸大小馄饨,每次吞服三五枚,再吃饭,治一切恶气。”可见艾草青团还有压时气的防病作用。

之所以北方没有这个食俗,是因为艾叶于清明时不成熟,而南方则如夜雨春韭,鲜嫩多汁。但时下粉食流行,艾草粉的出现也就方便了北方人能享受到清香的艾叶青团,虽不及鲜摘,但也不失为一种食趣。

明前茶

明前茶、雨前茶,是清明节前后江南地区两种不同的春茶。“明前茶”是清明节前采制的茶叶,“雨前茶”是清明后谷雨前采制的茶叶。

又因为,清明前气温普遍较低发芽数量有限,生长速度较慢,能达到采摘标准的产量很少,所以又有“明前茶,贵如金”之说。

据《岁时广记》记载,某些地方还有清明淘井的风俗,因此饮用水是新的;而此时又到了收茶的时令,因此茶也是新的。新火,新水,新茶,正是苏东坡所谓“且将新火试新茶”,这清明节过得可风雅得很。